欲望色吧,从水晶、唐诡到女性图像:当代叙事在怎样重构历史

- 趣味生活

- 2025-11-28 09:24:03

- 1

我们正在对一切陈词滥调感到疲倦——将文学仅作为文学分析它的背景与主旨,将文物仅作为文物接受它的确凿与崇高,将史籍仅作为史籍默认它的深奥与晦涩。我们在期待一些更有意思的碰撞发生,比如以跨学科的写作让古老的命题有新颖的诠释角度,在一部影视剧中以文物“客串”的形式将故事讲述得更具情感意蕴与趣味,用当代艺术的形式对陈旧的观念进行解构与颠覆。

下文中,我们以近期推出的书、影视剧与当代艺术的个案来看,这些创作者们在打破陈旧、发出新声这一事上的努力。

“为物立传”

1949年以后,沈从文搁笔,从文学创作转向物质文化研究。他的基本方向是“为物立传”,从瀚海一般的文献中大胆发问、小心求证一个物的前世今生,并且有效地将文献与传世文物、出土文献、出土实物相结合,穿梭于技术史、美术史、美学史、文化史等不同学科之间。此外,这位尤擅捕捉万事万物蓬勃的生命力与悲剧美学的写作者,在物质文化研究中也关注日常的诗意。他的研究,被认为是一种呈现物质的生命形态的“抒情考古学”。

将目光转到当代的消费品市场,今年的珠宝首饰行业中,有一个品类一骑绝尘,它就是水晶。头部网红纷纷带货水晶饰品、“水晶手作”创意摊位在文创集市走红、博物馆水晶珠宝品类的文物成为打卡热点,一则行业预测认为,今年的水晶相关产业将突破千亿规模。

把玩着玲珑剔透的水晶珠串之余,或许我们都生发过一种想寻根溯源的探索热忱——博物馆里的东汉璧琉璃、战国水晶和我们今天的水晶是一样的吗?它们是本土既有的还是通过贸易或朝贡流转到中国的?古典小说、诗文中令人神摇的水晶、琉璃、玻璃分别指的是什么?

战国水晶玛瑙串饰

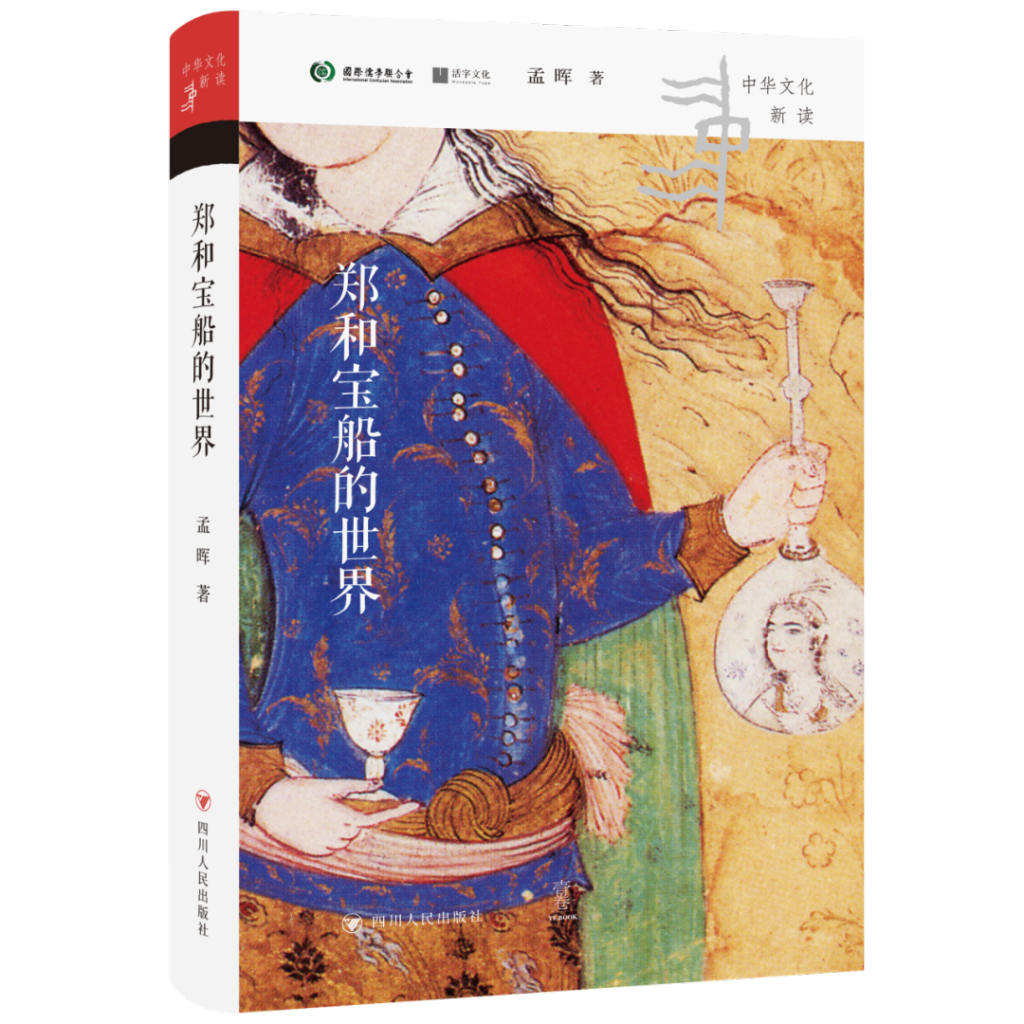

在最新出版的《郑和宝船的世界》中,就对这些因为与我们的兴趣息息相关而具有了讨论意义的事情给出解答。

专注于中国传统物质文化研究的学者孟晖从玻璃器、宝石、香料、灯具等微观的物品中透视陆上及海上丝绸之路的文明互动。她以女性视角敏锐地捕捉着古典文献中关于珠玉宝石等令人目眩神摇的描述,并与博物馆中的出土文物做对比,让审美这一项活动变得兼具丰沛的文学想象空间、诉诸语言的酣畅快意以及瑰丽的视觉享受。

孟晖《郑和宝船的世界》

以水晶类的宝石来看,它们在东汉大概率被叫做“琉璃”。班固《汉书》的《地理志》有记:“与应募者俱入海,市明珠、璧流离、奇石异物。”东汉许慎《说文解字》中则云:“石之有光者,璧瑠也,出西胡中。”璧流离、璧瑠,作为玻璃的最早译名,出现在东汉上层社会的生活中,也出现在那个时代的知识视野里。

璧流离——玻璃,在古代本来应该是指各种彩色天然宝石,《说文解字》云“石之有光者”,正是准确地标明了该词意为原生宝石的本义。可因为真宝石数量有限,从亚洲内陆一直到唐土,玻璃匠人利用人造玻璃仿制宝石,冒用“玻璃”的名称,所以在古代,玻璃同时还是人工仿制宝石的词称。天然宝石,连同玻璃仿制的假宝石,都被称为玻璃。

新莽时期微雕杂宝项饰(江苏盱眙金马高速30号墓出土),由琉璃、水晶、玛瑙组成,色彩多样,或许便是汉晋人所认知的“十种流离”

孟晖的研究中还发现一个有趣的点——宝石相关的名称,有种强悍的跨越时空的稳定性。

如《来自异国的祖母绿》一篇,孟晖记述在2015年听土耳其当地店员介绍一件绿色宝石的首饰为“zumurad”,惊呼这个发音不就是我们常听的“祖母绿”。然后她写及百年前那个名场面——杜十娘怒沉百宝箱:“(十娘)开匣视之,夜明之珠约有盈把。其他祖母绿、猫儿眼,诸般异宝,目所未睹,莫能定其价之多少。众人齐声喝采,喧声如雷。十娘又欲投之于江。”

由中国历史上本土少有彩色宝石出产的状况可以推知,祖母绿的名字和“瑟瑟(深蓝透明的宝石,与波斯语中的玻璃“shishei”同音)”“鸦青(音译阿拉伯语中宝石“yagut”并加上形容其色彩的“青”)”相同,都是异国语言中称呼宝石的词称随着宝石一起传入中国。而“玻璃”这一古老词汇,也携带着大致相同的发音,在波斯语(boloor)、阿拉伯语(ballur)和汉语三个语言系统里,同时获得了长久的活力。

万历皇帝纯金宝石碌带,中镶嵌宝石为祖母绿

怀抱一种“理解之同情”

提起玻璃,最近国家博物馆一个小绿瓶引起关注。器形可爱之余,它还是用吹制法制成,器壁极薄,属于高铅玻璃。关于它的价值介绍,一个被提及最多的是,它被用以佐证“隋代既能制造传统的高铅玻璃,也能生产出透明度更高的钠钙玻璃,标志着中国玻璃制造进入了一个新的发展时期。”

隋 绿玻璃瓶

但这次引起讨论却不是因为工艺和技术,而是因为它来自一个九岁女孩——李静训的墓葬。除了玻璃瓶,她墓里有华美的金冠、巧夺天工的石椁、许多珍贵的器用,甚至还葬有她的狗,她墓志中有“共知泡幻,何嗟寿夭”这样深沉的惋惜。她是北周皇后杨丽华的孙女,杨丽华一生坎坷,她将自己所有的情感、或许还有对逝去王朝的怀念,都倾注在了这个外孙女身上。她对李静训的宠爱,是从一位女性到一个小女孩的复杂而深沉的情感转移。

李静训墓出土的花冠

陈寅恪在《冯友兰中国哲学史下册审查报告》中提出历史研究要抱有一种“理解之同情”,强调历史的语境化与人性化,从出版到文博,甚至蔓延到影视剧,有深沉的历史关怀的作品总能得偿所愿地被看见。

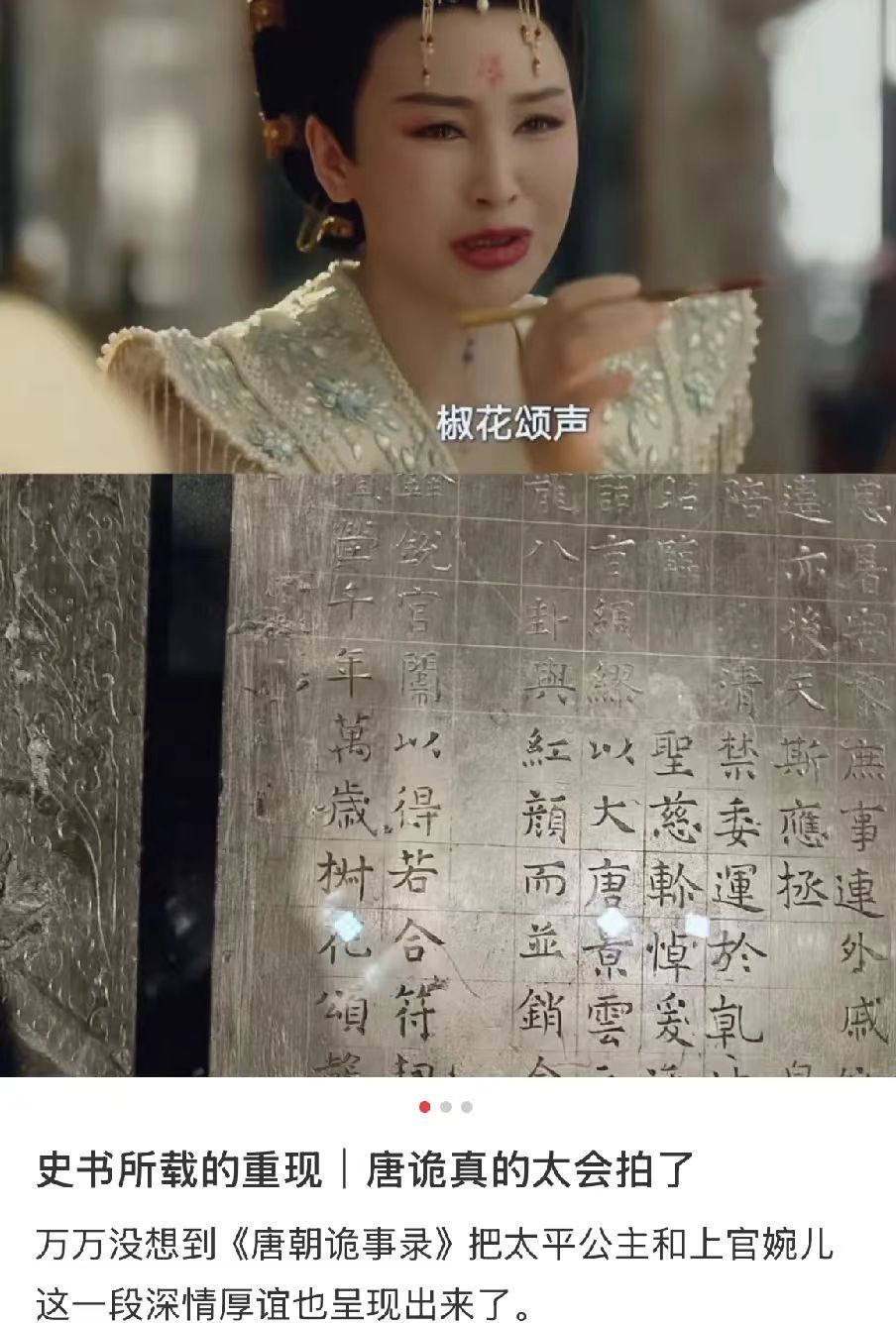

以在一众古偶中没用大流量却脱颖而出的《唐朝诡事录》系列为例,其中《白泽的踪迹》一集,太平公主吟诵上官婉儿墓志铭,回忆两人情谊。这里用到一个文物原型——现藏陕西考古博物馆的上官婉儿墓志铭,全文982字,由太平公主亲笔撰写。铭文中“千年万岁,椒花颂声”“太平公主哀伤,赙赠绢五百匹,遣使吊祭,词旨绸缪”等,颠覆了传统史书关于上官婉儿与太平公主敌对的记载,证实太平公主不仅为上官婉儿主持葬礼并承担费用,将她葬入上官家族墓园,并且深深地怀念她。

图来自小红书用户

《成佛寺的哭声》单元,用到的文物原型是河南博物院的镇馆之宝武则天金简。

这是中国唯一一枚皇帝投龙金简,也是现存唯一与武则天直接相关的可移动文物。铭文63字:“大周国主武曌好乐真道长生神仙,谨诣中岳嵩高山门,投金简一通,迄三官九府除武曌罪名……”剧中,金简被化用为案件核心证物,少女舞阳因长相酷似年轻武则天被绑架,各方势力围绕金简展开争夺,串联起成佛寺夜哭、宫廷秘斗等多条线索。

武则天金简

此外《唐诡》中还有包括鎏金舞马衔杯纹银壶配套金碗、七彩佛衣、开元通宝钱袋等近十件千年国宝的“客串”,它们不再是博物馆玻璃柜中冰冷的展品,而是成为有故事、有情感、有力量的角色,它们在剧情中流转,串联起故事中的朝堂与江湖,也贯通了观众的历史与现实。

如上所述,陈寅恪的“理解之同情”,认为历史不该是冰冷的史料堆砌,而是充满情感温度并能引发大众共鸣,这在出版领域也成为各种历史读物所追求的目标。

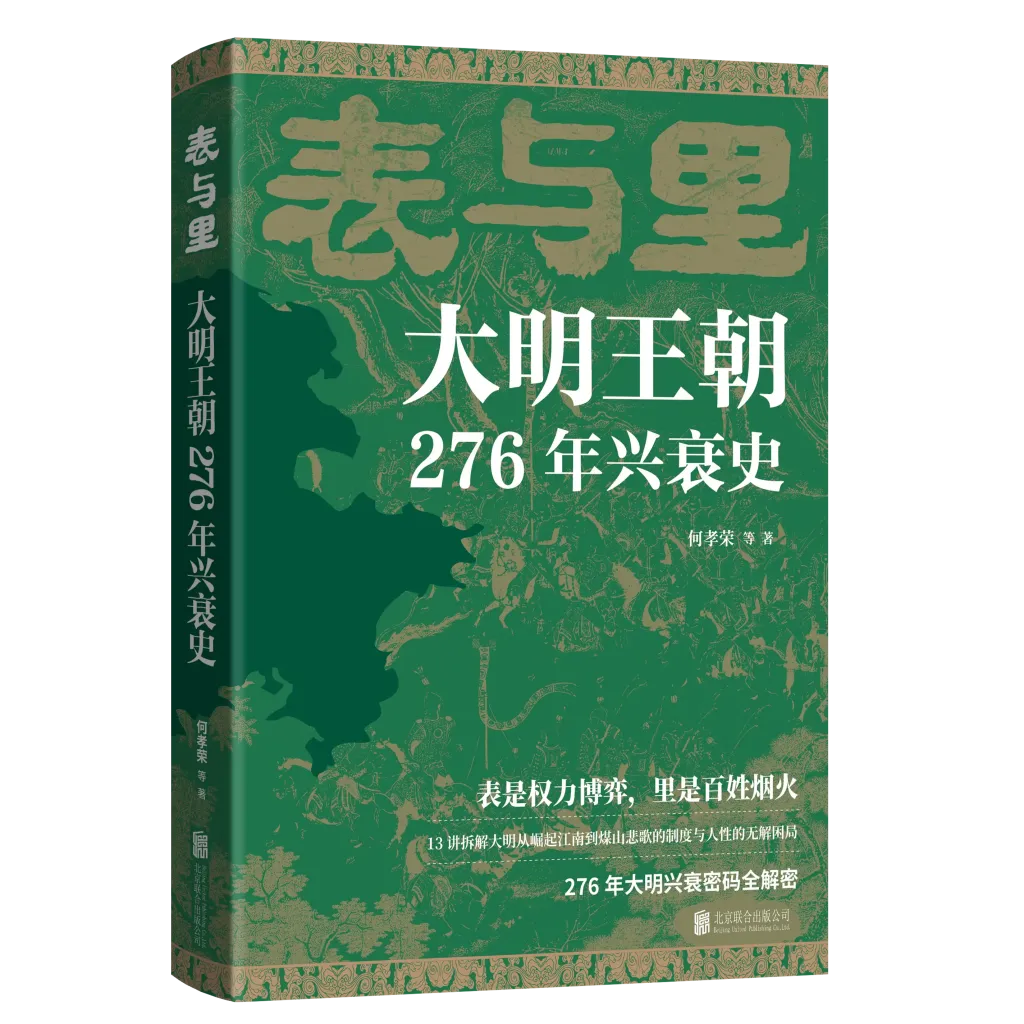

以最近出版的《表与里:大明王朝276年兴衰史》为例,书中采用了独特的“帝王表”与“百姓里”双线交织叙事,“表”的层面是明朝政治制度的演变,特别是朱元璋废丞相制度的深层逻辑与影响,这一决定导致皇权专制达到顶峰,由此衍生的内阁与司礼监双轨辅政机制让明朝中后期即使皇帝长期怠政,国家机器仍能维持运转。当前明史研究的核心问题如明太祖的民族、相貌和文字狱问题,白银货币化、江南早期工业化、明史分期、“新明朝”、明光宗死因、明朝宗教等内容也是其中的重要构成。

更值得关注的是“里”的层面,作者何孝荣将目光投向了普通人的日常生活。从服饰、居宅到婚姻、丧葬习俗,这些生动的细节让尘封的历史变得鲜活,特别是对明朝中后期社会风尚的描述,讲述着普通百姓在商品经济繁荣后如何突破身份等级限制,追求更丰富多元的生活体验。

《表与里:大明王朝276年兴衰史》也揭示着制度设计与人性博弈的永恒命题,在探讨崇祯皇帝悲剧时,作者并未简单将其归因为个人能力不足,而是通过其“在位十七年换了50位内阁首辅”等具体事例,这是对历史人物处境的悲悯与理解。

书影

被重新建构的女性世界

最后部分,我们以一本史学著作和一场当代艺术展览来看,以图像为钥,女性的世界怎样被建构,以及在今天,当代艺术怎样打破和重构这个女性的世界。

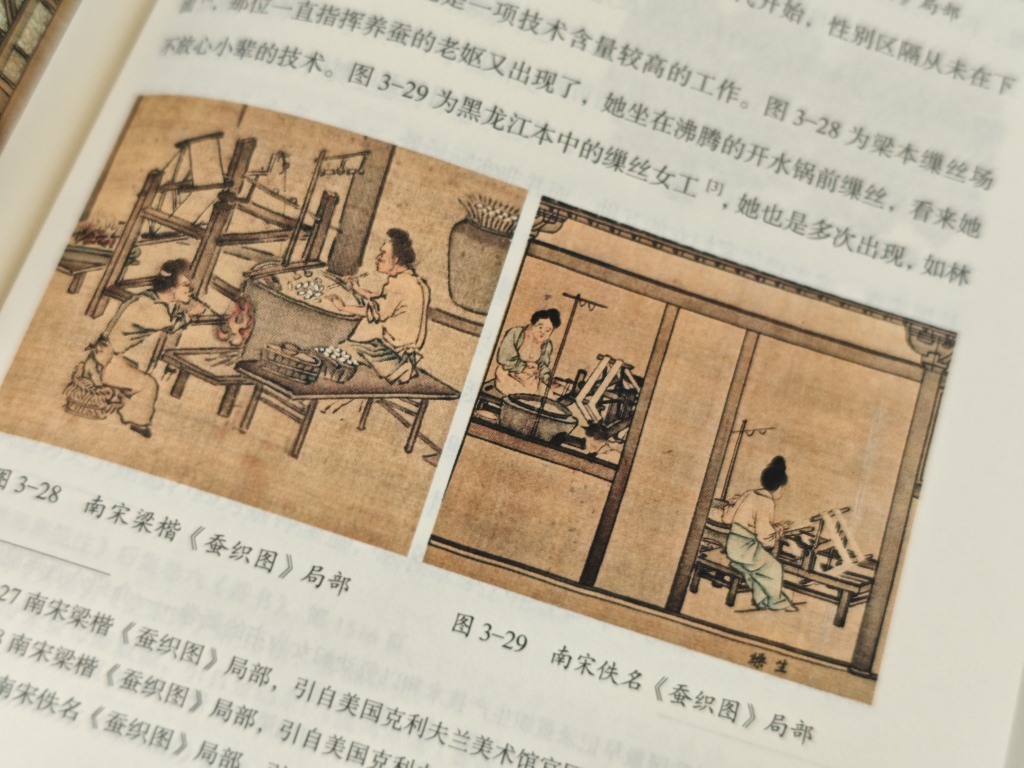

《图像中的宋代女性》是上海师范大学程郁教授新作。书中以300余幅宋代图像为核心史料,书中她敏锐地提醒读者要区分图像中的“历史实况”与“画家理想”,比如以《清明上河图》为例,传统解读多惊叹于画面的市井繁华,却鲜少关注其中“千男一女”的性别失衡现象。程郁通过对比宋代墓葬壁画、民间卷轴中的女性形象,指出这种失衡并非宋代市井的真实写照,而是画家张择端对“男外女内”理想性别秩序的刻意建构。而画面城外河边频繁出现的船家妇女,从事做饭、捞网等劳动,恰恰揭示了不同空间中性别规范的差异,这种细致的图像解读,让历史的复杂性跃然纸上。

内页

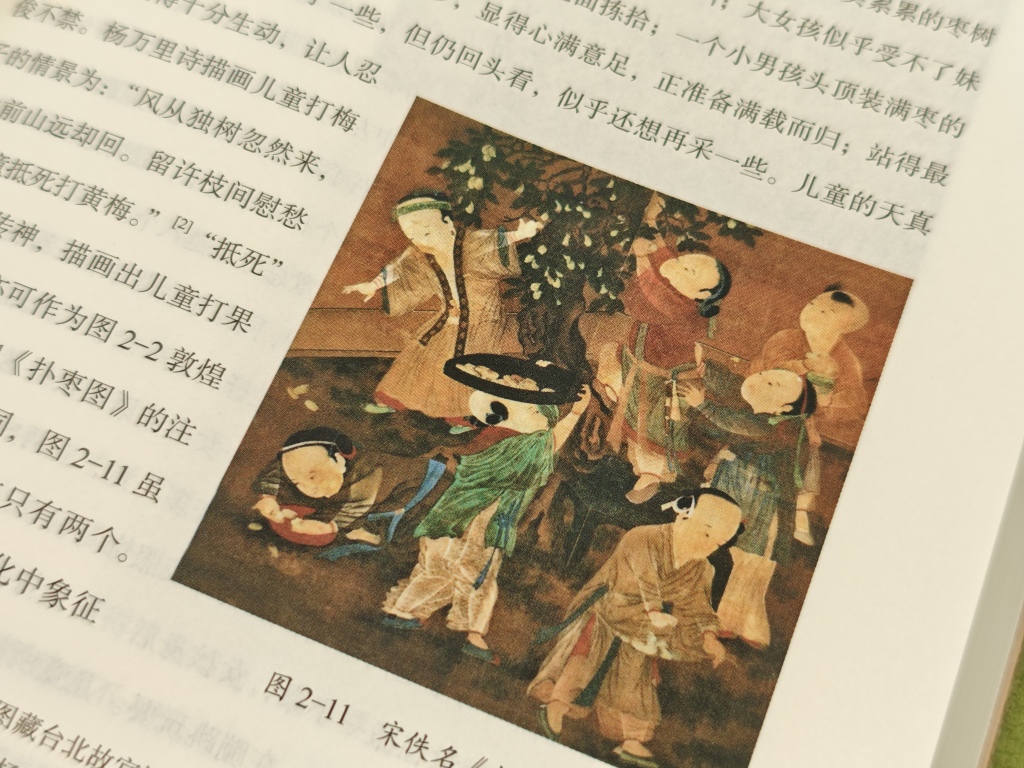

对婴戏图的研究也很具有代表性:宋初的婴戏图中,女孩与男孩一样活泼好动,在田间嬉戏、在庭院玩耍,展现出健康奔放的姿态;而到了南宋,婴戏图中的女孩形象逐渐减少,留存的形象也多表现为安静端坐、温婉内敛。这种从活泼到纤弱的转变,与程朱理学的传播密切相关。程郁提醒读者,历史的真相往往藏在文字之外的图像、器物之中。

依照程郁的观察,男性主导的古代世界,图像的显性内容(人物、服饰、场景)中隐含着深刻的性别观念与权力关系。比如许多旨在宣扬女德的图像,其描绘的女性形象本身就可能成为被欣赏的美色;婴戏图中逐渐式微的女童形象,也揭示着厌女生育观的发展。

内页

11月23日起在中国美术馆举办的一场名为“灼灼其华:王依雅作品展”是“图构古代女性”这一话题的有趣延伸。

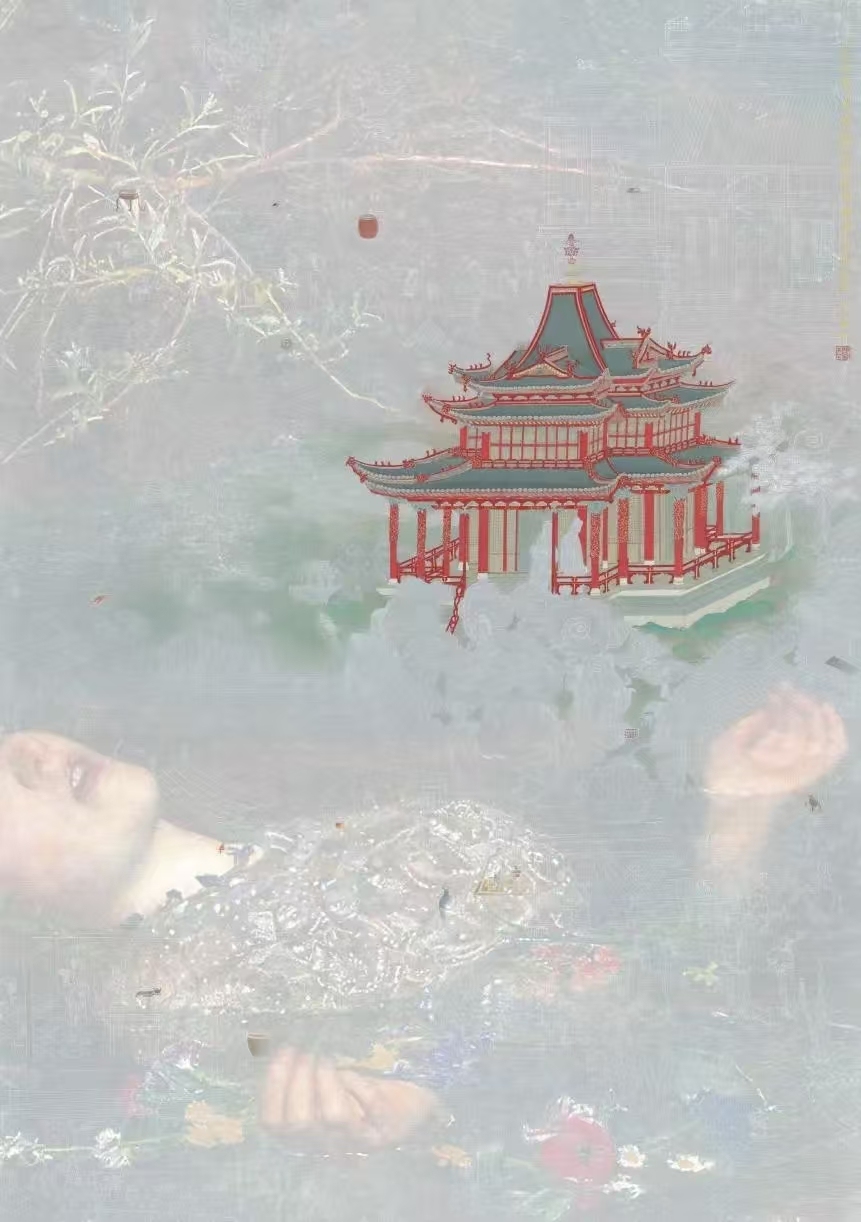

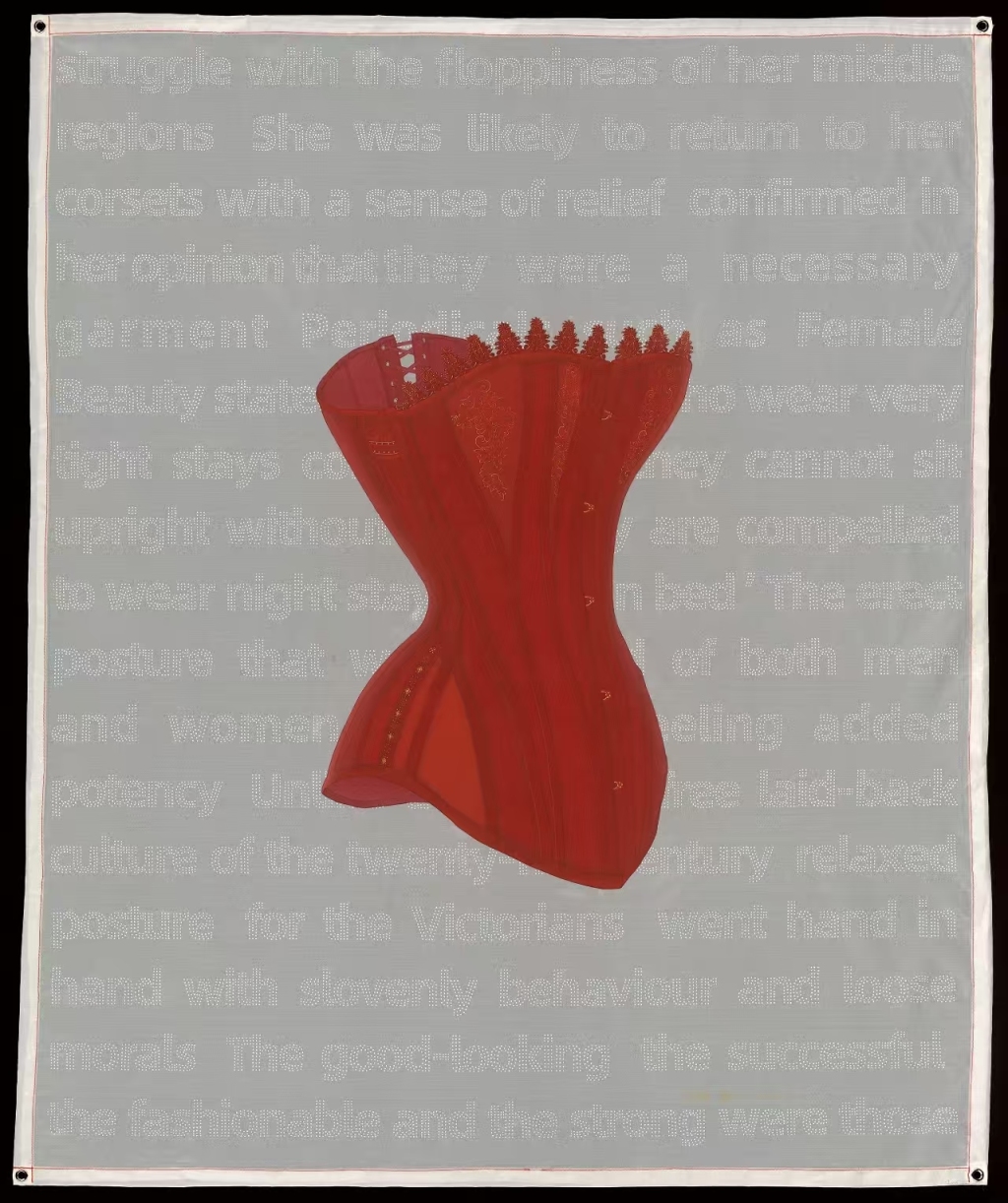

王依雅则以女性身份同时是艺术家的实践,从中国历史中的物象与文本出发,注重抒发个体对生命与文化精神的省思,她重构了仕女、皇后冠、仙观楼阁、花卉等视觉元素,“繁空录”系列中,华贵夺目的皇后冠,展现了一切荣华终归于尘埃的警世恒言;“水上安可居”系列描绘的是烟波浩荡的大海中,由亭台楼阁与繁花构成的仙船正驶向自由极乐的永生世界。仙船既是渡过虚妄、艰险、困厄的载具,也是仙岛本身。“女诫”系列,王依雅尝试挣脱那些诗意的修辞,她用被操纵的皮影、欧洲宫廷的塑身衣、象征禁锢的雕花木板直言不讳,是对被缚的女性命运的喟叹。

《春殇——水月》

相较于文人画的崇奉高山之不朽,抒发隐逸山林之志、追寻世外桃源之情,王依雅画中的花卉繁茂但却易逝,观者也很容易在其中感受到某种虚空与不安。在这些画中,女性艺术家“释放”了所有被困守在古代绘画中宫苑闺闱中的女性,以璀璨的繁花隐喻她们生命的美好与脆弱。

繁空录皇后冠——至尊

王依雅自述:“家乡有很多亭台和古寺,我常去里面待着,满墙的神仙总能让我放松、平静。没有说教、没有安慰,一个浩瀚繁盛的世界张开双臂拥抱我,沉默片刻,我便隐约生出新的力量。……我对某些特定物象的描绘近乎贪婪。我要浸泡在花海中,享受在古建筑里迷路,一遍遍地画着小仕女……她们给我莫名的安全感。我通过不停地画来缓解生命流逝的紧张。”千百年后,女性终于在重构的新世界里安放了自己。

《女诫——惑》